El establecimiento de la dinastía de Borbón en España iba a suponer un cambio profundo no sólo en el vértice político del Estado, esto es la Corona, sino en la organización emanada de la misma. Los primeros pasos dados por Felipe V y los que llegarían a lo largo de su reinado, sentarían las bases de los siguientes cien años con la constitución de instituciones y la implementación de políticas reformistas de hondo calado. Además, durante los primeros años empezó a despuntar una serie de personajes que se revelarán claves a lo largo del Siglo de las Luces. Empezaba para España, pues, una nueva y brillante etapa de su historia.

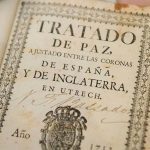

Tiempos de cambios; tiempos de grandes cambios… Hay consenso en que la gran beneficiada de la guerra de Sucesión fue Gran Bretaña —que consiguió el dominio del Atlántico y del Mediterráneo, con las bases de Gibraltar y de Menorca, y que puso los cimientos de su imperio, con las concesiones territoriales y comerciales que consiguió en América—. También salieron beneficiados, Holanda y Austria. Aunque Carlos VI no consiguió la Corona española, se quedó con las posesiones de la Monarquía Hispánica en Italia y en los Países Bajos. Francia, por su parte, alcanzó el objetivo de situar en el trono español a un Borbón, aunque a costa de una grave crisis financiera que arrastró a lo largo de todo el siglo XVIII, y que, a la postre, desembocaría en la Revolución francesa.

Sin duda aquélla que más duro debió pagar tal transición fue España, pues, aunque el desenlace de la guerra supuso la entronización de la nueva dinastía, lo fue a costa de la traumática pérdida de posesiones centenarias en Italia y los Países Bajos, además de la humillación de ver a los británicos ocupar la plaza de Gibraltar y la isla de Menorca. Tanto e igual de grave fue la pérdida temporal del control del comercio con las Indias, a causa de la onerosa concesión a los británicos del asiento de negros y del navío de permiso.

A nivel interno, y dadas las circunstancias de los vientos de la Guerra, los decretos de Nueva Planta conllevaron la abolición de las instituciones y leyes propias que regían los estados no castellanos que componían la Monarquía Hispánica, instaurando en su lugar, tal y como debió tener el rey Felipe en mente desde su llegada a España, un Estado absolutista y centralista fuertemente inspirado en la monarquía absoluta de Luis XIV.

Aquella monarquía contaba con una potente Corte a su alrededor, pues el triunfo de Felipe V vio el acceso de una nueva hornada de ennoblecidos quienes, junto a los nobles leales desde el inicio, articuló el poder político de España durante el siglo XVIII. Aunque tradicionalmente se ha dicho que el nuevo rey intentó instaurar un nuevo Versalles en Madrid, lo cierto es que en su primera etapa, la correspondiente a la mayor influencia francesa, mantiene a grandes rasgos la tradición y el ceremonial Austria. Sólo después de su matrimonio con Isabel de Farnesio adoptaría modelos italianizantes. El historiador D. Sergio Belmonte nos lo explica:

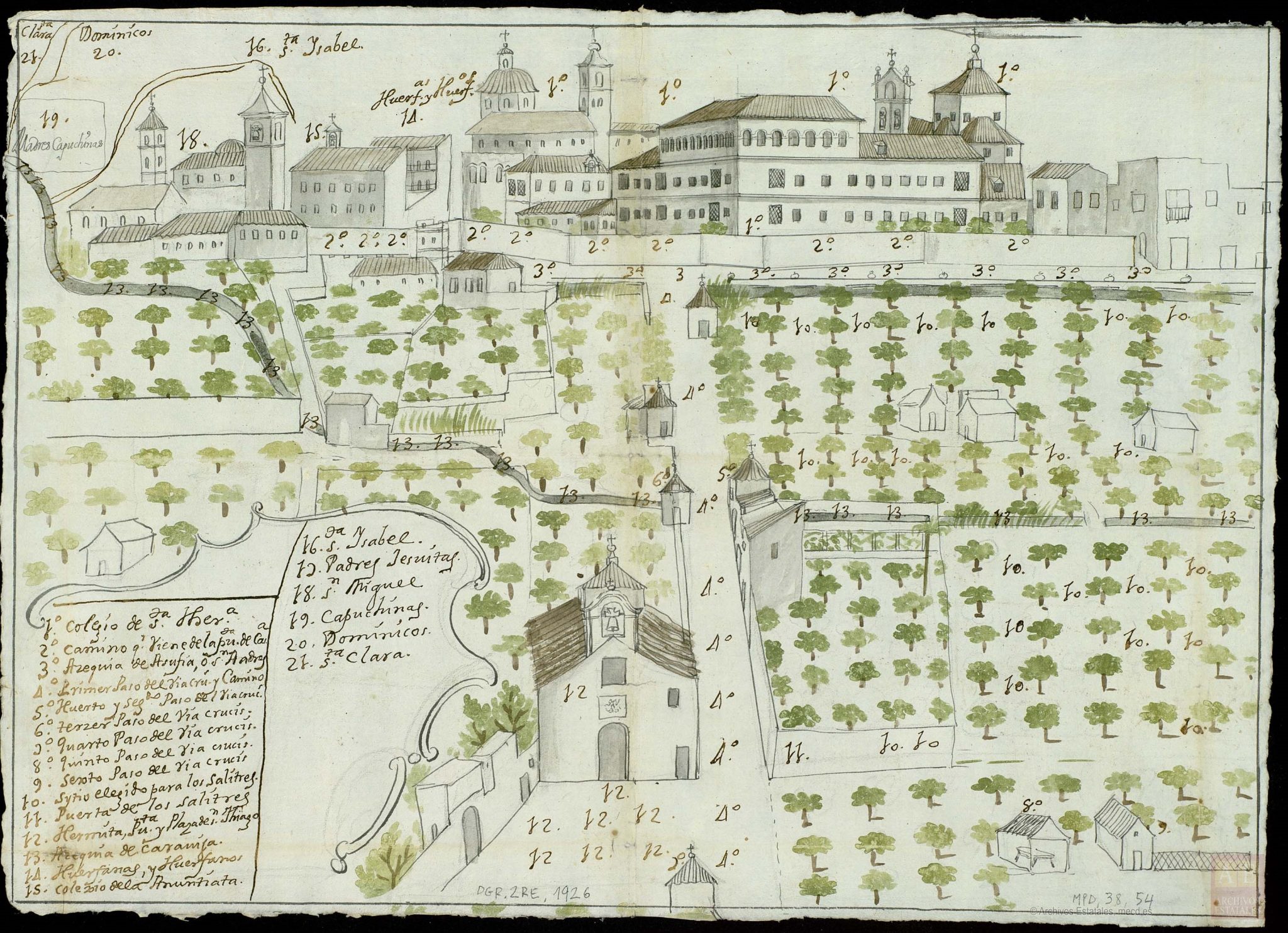

En el terreno económico, los territorios de la Corona de Aragón se beneficiaron ampliamente de la derogación de las aduanas, así como del acceso a un nuevo y amplio mercado; especialmente Cataluña que pudo amplificar sus réditos, al comerciar con las colonias americanas. Las reformas del nuevo rey, crearon un ambiente positivo que favoreció considerablemente la artesanía, la industria y el comercio, lo que derivó en un ambiente favorable para la pacificación entre los contendientes en el conflicto. Estas iniciativas fueron el anticipo del gran reformismo borbónico que comprendió todo el siglo XVIII: se promovió la educación, el patronazgo de academias y se realzó la investigación científica, especialmente en las ciencias médicas y en matemáticas. Así mismo se llevaron a cabo reformas positivas en el sistema de producción, con la creación de reales fábricas (abajo, en un precioso dibujo del siglo XVIII, puede verse el paisaje del entorno de la iglesia de los pasos de Santiago) que conllevaron a una consecuente innovación de las técnicas productivas, de reanimación de ciertos sectores y a la creación de sectores productivos antes inexistentes.

Murcia, solar de una triunfal resistencia a la presión austracista con la batalla del Huerto de las Bombas, también se vio beneficiada por el reformismo borbónico que redundó en su desarrollo y crecimiento. Su materialización en Murcia fue rápida: La reforma y consolidación del Malecón; política de arbolado con la creación de alamedas, organización de una red de alcantarillado; etc. En parte gracias a estas iniciativas, la ciudad aumentó de la población lo que obligó al Concejo a permitir la ocupación de la otra ribera del río: entonces se acabó el Puente de los Peligros (1742) y se proyectó, en 1758, la Plaza de Camachos iniciándose las obras en esa fecha hasta 1766. Su primera función fue la de servir como plaza de toros ya que la antigua, ubicada en la Plaza de las Agustinas, se había quedado pequeña. De ahí que la citada plaza conserve la planta cuadrada pese a que en un principio se idease elíptica.

Dentro de esta época de expansión no hay que olvidar la expresión artística, que en Murcia alcanzó unos niveles extraordinarios con el Barroco. Y si bien el Barroco, como etapa histórico-artística había arrancado en el siglo XVII, no fue hasta el siglo XVIII cuando en Murcia eclosionó de una forma tan brillante que ha pasado a la historia. El Barroco murciano fue llevado fundamentalmente de la mano de la Iglesia, ya que fue una excelencia artística nacida de la apuesta contrarreformista del Concilio de Trento. Así, en Murcia, los excedentes procedentes de las rentas de los territorios de la Iglesia -como los producidos por las fundaciones de Belluga, esto es, las desecaciones y repoblaciones de la desembocadura del Segura- permitió la reconstrucción de las viejas iglesias góticas y su transformación en iglesias barrocas, la fabricación de la magnífica fachada de la Catedral o, por un complejo efecto rebote socioeconómico, la realización de las célebres imágenes pasionales de Francisco Salzillo.

En este caso, hemos querido destacar una imagen del insigne escultor, el medallón de la Virgen de la leche con el Niño y San Juanito, realiza entre 1755 y 1760, y que se conserva en el Museo de la Catedral de Murcia. Según J. M. Travieso, se trata de «una de las obras más amables y refinadas del gran maestro murciano, que con un planteamiento de raíz italiana e imbuido en la corriente rococó, incorpora en la ambientación elementos clasicista. Síntesis de las aportaciones de Francisco Salzillo a la escultura de su tiempo, la obra responde a los ideales de su etapa de madurez, cuando el movimiento de las figuras y el lenguaje de las manos son puestos al servicio de una fuerte espiritualidad y contenido místico«.